THIS BLOG WORK FOR TEACHER EDUCATION, EDUCATIONAL RESEARCH, INOVATION IN EDUCATION, DEVLOP NEW IDEA AND MOTIVATE THE STUDENT THIS BLOG BENEFICIAL FOR PREPARING COMPETITIVE EXAMINATION AND STUDENT OF B.Ed., M.Ed.

सोमवार, 31 मई 2021

परामर्श (Counselling)

परामर्श

- शाब्दिक अर्थ -पूछताछ / विचारो का अदान प्रदान

- मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और समाज में रहकर व्यकित के समक्ष किसी न किसी प्रकार की समस्या का होना स्वाभाविक है इन्हीं समस्याओं के समाधान में सहायता प्रदान करने की दिशा में निर्देशन से संबंधित सेवाओं के अन्तर्गत परामर्श सेवा महत्वपूर्ण है। इसलिए परामर्श सेवाओं को निर्देशन सेवाओं का हृदय कहा जाता है। अतः परामर्श के अभाव में निर्देशन का कार्य संभव नहीं हो सकता है।

- प्राचीन समय में परामर्श का कार्य सरल एवं सहज था इसलिए शिक्षालयों में शिक्षकों एवं समाज के अन्य लोगों द्वारा परामर्श प्रदान किया जाता है परन्तु इसके विपरित वर्तमान समय जटिल हो गया है। अतः परामर्श प्रक्रिया में परिवर्तन स्वाभाविक है।

- सन् 1954 में कार्टर वी. गुड़ ने कहा परामर्श अकेले और व्यक्तिगत शैक्षिक व्यावसायिक समस्याओं में सहायता प्रदान करना है जिसमें सभी सम्बन्धित तथ्यों का अध्ययन एवं विश्लेषण किया जाता है।

- यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके आधार पर सेवार्थी द्वारा प्रार्थी को सहायता प्रदान की जाती है एवं समस्या समाधान के योग्य बनाया जाता है।

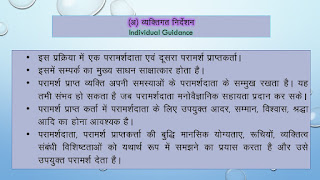

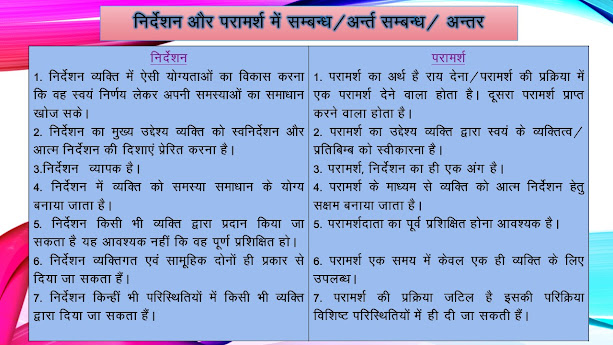

परिभाषाएँ -1. रूथ स्ट्रेग (Ruth Strang) - परामर्श (उपबोधन) में आमने-सामने का संबंध होता है जिसमें परामर्श लेने वाला और देने वाला दोनों ही उन्नति की ओर अग्रसर होते है।2. वैबस्टर शब्दकोष (Webster”s Dictionary) - विचारों का आदान-प्रदान, पारस्परिक तर्क-वितर्क तथा मार्गदर्शन ही परामर्श है।3. गस्टेड (Gusted) - परामर्श एक शिक्षण क्रिया है जो व्यक्तियों के बीच सामाजिक वातावरण में होती है। इसका उद्देश्य प्रार्थी को उसके सम्बन्ध में अधिक जानकारी देना और समाज के लिए अधिक उपयोगीअतः परामर्श और निर्देशन एक सिक्के के दो पहलु है। परामर्श के बीना निर्देशन व्यर्थ है। परामर्श, निर्देशन की एक केन्द्रिय प्रक्रिया है परामर्श को निर्देशन का हृदय कहा जाता है।परामर्श एक ऐसी विद्या है जिसमें समस्याग्रस्त व्यक्ति को धीरे-धीरे निडरतापूर्वक संवाद, सक्षमता एवं आत्म संवाद विश्वास के साथ निर्णय लेने की क्षमता एवं समस्या समाधान की योग्यता विकसित की जाती है।परामर्श की अवधारणाआर्थर जे. जोन्स के अनुसार परामर्श की प्रमुख अवधारणाएँ -1. प्रक्रिया में भाग लेने की इच्छा - विद्यार्थी इन प्रक्रिया में भाग लेने की इच्छा रखता है। विद्यार्थी के पूर्णरूप से भाग लेने पर परामर्श सफल होगा।2. अनुकूल प्रशिक्षण अनुभव एवं व्यक्तिगत दृष्टिकोण प्रभावशाली - परामर्शदाता के पास अनुकूल प्रशिक्षण अनुभव एवं व्यक्तिगत दृष्टिकोण प्रभावशाली कार्य के लिए है।3. अनुकूलित परिवेश आवश्यक - परामर्श प्रक्रिया को संचालित करने के लिए सर्वप्रथम अनुकूलित परिवेश का होना आवश्यक है।4. सामजस्य करने की योग्यता - परामर्शदाता के पास प्रभावशाली कार्य करने के लिए उपयुक्त प्रशिक्षण, अनुभव, व्यक्तिगत, दृष्टिकोण का होना आवश्यक है तथा विद्यार्थी के साथ सामजस्य करने की योग्यता हो, जिससे उद्देश्यों और लक्ष्यों को निर्धारित करने में सहायता कर सके।5. किसी विशिष्ट सहायता के आवश्यक - परामर्श इस प्रकार का संबंध प्रदान करे, जो तात्कालिक एवं दीर्घकालिक आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके। परामर्शदाता उस समय उपलब्ध हो जब सेवार्थी को किसी विशिष्ट सहायता के लिए आवश्यकता हो।G.W. आलपोर्ट के अनुसार परामर्श की अवधारणा1. परामर्श व्यक्ति में परिवर्तन का उत्तरदायित्व लेता है - व्यक्ति व्यवहार को सीखता है और वह सुधार के योग्य होता है। परामर्श व्यक्ति में परिवर्तन का उत्तरदायित्व लेता है और उसमें परिवर्तनों के आधार पर समायोजन करने की क्षमता उत्पन्न करता है।2. परामर्श सीखने की परिस्थिति है - परामर्श सीखने की परिस्थिति है, जिसमें व्यक्ति जीवन में समायोजन करने की नई विधियों को सीखता है।परामर्श की आवश्यकता1. आत्म ज्ञान (स्वयं का मूल्यांकन) - व्यक्ति को स्वयं का मूल्यांकन में सहायता प्रदान करना परामर्श का प्रथम एवं उद्देश्य है व्यक्ति को अपने विषय में जानने अपनी स्वयं की शक्ति योग्यता एवं संभावनाओं के पहचानने हेतु परामर्श की आवश्यकता होती है।व्यक्ति के आत्मज्ञान के लिए तथा उसके मूल्यांकन हेतु परामर्श की अनेक विधियों का सहारा लिया जाता है।2. आत्म स्वीकृति - आत्म स्वीकृति का अर्थ है व्यक्ति द्वारा स्वयं के व्यक्तित्व/प्रतिबिम्ब को स्वीकारना है। कई बार लोग अपने विषय में उचित दृष्टिकोण नहीं बना पाता है। कोई निर्णय लेने में असमर्थ होते है। ऐसे व्यक्तियों को दूसरे व्यक्ति जिस रूप में स्वीकार लेते है वह उसे ही अपना वास्तविक स्वरूप मानने लगे है। किन्तु व्यक्ति का जहां एक-दूसरे व्यक्ति द्वारा स्वीकृत रूप होता है वहां उसको अपने स्वरूप को स्वयं भी स्वीकार करना पड़ता है। अतः व्यक्ति स्वयं के वास्तविक मूल्यांकन के रूप में अपने स्वार्थ स्वरूप को ही स्वीकृति प्रदान करे।3. सामाजिक सामजस्य - परामर्श का एक अन्य महत्वपूर्ण कार्य व्यक्ति को सामाजिक जीवन में समायोजन के योग्य बनाना भी है। व्यक्ति के समक्ष समाज में उचित समायोजन न कर पाने के कारण अनेक समस्याऐं उत्पन्न हो जाती है। इन समस्याओं से निजात दिलाने में परामर्श की महत्वपूर्ण भूमिका होती है।निर्देशन और परामर्श में सम्बन्ध/अन्र्त सम्बन्ध/ अन्तर

For Next topic and next post

like, 👍subscribe👆 & comments💬.

Dr. D R BHATNAGAR

शनिवार, 29 मई 2021

शैक्षिक निर्देशन (Educational Guidance)

शैक्षिक निर्देशन

Educational Guidance

निर्देशन(Guidance)

- निर्देशन का शाब्दिक अर्थ निर्दिष्ट करना, बहलाना, मार्ग दिखाना आदि।

- निर्देशन वह सहायता है, जो व्यक्ति की योग्यताओं रूचियों, क्षमताओं, समस्याओं आदि को समझ कर उसे इस उद्देश्य से दी जाती है।

- निर्देशन द्वारा समस्याओं का समाधान नहीं किया जाता बल्कि व्यक्ति को समस्या का समाधान करने के योग्य बनाया जाता है।

- विशिष्ट क्षेत्रों में कियाग या पथ प्रदर्शन उस विशिष्ट क्षेत्र से संबंधित निर्देशन कहा जा सकता है। यह शब्द सभी प्रकार की शिक्षा में जुड़ा हैं - औपचारिक, अनौपचारिक, निरोपचारिक एवं व्यावसायिक शिक्षा आदि जिसमें व्यक्ति की सहायता करना ही उद्देश्य होता है ताकि वह अपने पर्यावरण में भावात्मक रूप से समायोजन कर सके।

शैक्षिक निर्देशन (Educational Guidance)

- एक अधिक अनुभवी व्यक्ति द्वारा कम अनुभवी व्यक्ति को व्यक्तिगत रूप से कुछ जटिल/बड़ी समस्याओं को हल करने में सहायता दी जाती है।

परिभाषाएँ -1.कार्टर वी गुड़ - निर्देशन छात्रों /व्यक्तियों को ज्ञान या विवेक प्राप्त करने में सहायता देने और आत्म निर्देशन की दिशा में अग्रसर करने की दबाव या आदेश से युक्त व्यवस्थित सहायता है।2.स्किनर के अनुसार - नवयुवकों को अपने प्रति, दूसरों के प्रति तथा परिस्थितियों के प्रति समायोजन में सहायता करने की प्रक्रिया निर्देशन है।3.मुदालियर (डाॅ. ए. लक्ष्मण स्वामी) आयोग - निर्देशन छात्र एवं छात्राओं के अपने भविष्य के विवेकपूर्ण नियोजन हेतु दी जाने वाली सहायता की वह कठिन कला है जो उनके स्वयं के संबंधित तथ्यों को पूर्ण जानकारी तथा उस विश्व के सम्बन्ध में जिसमें वह रहत है तथा कार्य करता है, के ज्ञान के आधार पर आधारित है।परिभाषाओं के आधार पर निर्देशन व्यक्तियों को समस्याओं के संबंध में सहायता देने वाली प्रक्रिया है जो व्यक्ति को शैक्षिक, व्यावसायिक, मनोरंजन, सामाजिक सेवाओं और समस्त मानवीय क्रियाओं को तैयार करने में, उनमें प्रवेश पाने में और सफलता एवं उन्नति दिलाने में सहायता देती है।अतः निर्देशन एक सेवा है जिसका उद्देश्य व्यक्ति को उसकी पूर्ण परिपक्वता प्राप्त करने में सहायता करना है ताकि वह समाज की सेवा कर सकें।शैक्षिक निर्देशन विद्यार्थियों में स्कूली वातावरण के साथ सामजस्य स्थापित करने की योग्यता का विकास करना तथा विद्यार्थी में आवश्यक जागरूकता एवं संवेदनशीलता पैदा करना ताकि वे उचित अधिगम लक्ष्यों, उपकरणों, परिस्थितियों आदि का स्वयं चयन कर सके।जाॅन्स के अनुसार - शैक्षिक निर्देशन का सम्बन्ध विद्यालय पाठ्यक्रम, पाठ्य विषय और विद्यालय चयन तथा अनुकूलन हेतु छात्रों को दी जाने वाली सहायता से है।शैक्षिक निर्देशन की आवश्यकता (Need of Guidance )

- शिक्षा और निर्देशन के पारस्परिक सम्बन्ध एवं यथेष्ट विकास के लिए शिक्षा के क्षेत्र में निर्देशन की आवश्यकता पड़ती है।

- जीवन और संस्कृति, व्यावसाय एवं धम्र सभी के पुराने मानदण्ड तेजी से बदल रहे है, जिसके कारण निर्देशन सेवाओं की आवश्यकता पहले से कहीं अधिक अनुभव की जा रही है।

- व्यक्ति और समाज की दृष्टि से निर्देशन के आधारभूत कारणों को दो दृष्टिकोणों से देखा जा सकता है। समाजशास्त्रीय और मनोवैज्ञानिक (निर्देशन की आवश्यकता दो कारणों से नजर आती है। सामाजिक एवं मनोवैज्ञानिक)

निर्देशन का समाजशास्त्रीय आधार1. व्यक्ति के मौलिक महत्व की स्वीकृति के लिए।2. मानवीय क्षमता का समुचित उपयोग एवं उसका संरक्षण के लिए।3. यांत्रिक सभ्यता के विकास के कारण तथा सामाजिक आवश्यकताओं का जटिल होना।4. विज्ञान की उन्नति से समाज के बदलते मानदण्ड और उससे उत्पन्न नई परिस्थितियों5. कार्यो एवं सेवाओं में विशेषीकरण की बढ़ती हुई प्रवृति के लिए।6. उचित नियोजन की आवश्यकता।7. स्त्रियों के लिए रोजगार की आवश्यकता के लिए।8. शिक्षा संस्थाओं में विद्यार्थियों की बढ़ती हुई संख्या9. निर्देशन के बीना जीवन में प्रगति असंभव है।10. प्रत्येक व्यक्ति मूलतः अच्छा है बुरी संगत में पढ़क रवह बुराई को अपनाता है।11. प्रत्येक व्यक्ति अनन्य (विशेष) है उसका वह गुण उसे जीवन और समाज में प्रगति करने की पे्ररणा प्रदान करता है।12. प्रत्येक व्यक्ति को अपनी रूचि के अनुसार कार्य करने की सुविधा आवश्यक है।13. प्रत्येक व्यक्ति में समायोजन करने की क्षमता होनी चाहिए।निर्देशन का मनोवैज्ञानिक आधार1. व्यक्तिगत भिन्नताओं का महत्व - कोई भी दो व्यक्ति पूर्णतः समान नहीं होते। उसका शारीरिक गठन, विकास में अन्तर, रूचि, बुद्धि, दृष्टिकोण एवं मानसिक विकास में अन्तर पाया जाता है। व्यक्ति विशेष की परिस्थितियों, स्वभाव एवं क्षमताओं के अनुरूप, शैक्षिक एवं व्यावसायिक क्षेत्रों में उचित समायोजन के लिए निर्देशन आवश्यक होता है।2. एक ही व्यक्ति की विभिन्न विषयों एवं क्षेत्रों में प्रगति सम्बन्धी भिन्नता निर्देशन सेवा द्वारा दिये गये मूल्यांकन एवं परीक्षण से एक व्यक्ति की विभिन्न क्षेत्रों में प्रगति मे अन्तर किया जा सकता है। गणित में अच्छे अंक तो भ्पेजवतल - स्ंदहनंहम में नहीं, कोई भ्पेजवतल में तो कोई डंजीे में कम। इस प्रकार भिन्नता को ध्यान में रखकर निर्देशन प्रदान किया जा सकता है।3. व्यक्ति को संतोष प्रदान करने समाज में समुचित समायोजन की आवश्यकता निर्देशन के अभाव में शिक्षा की व्यवस्था इतनी संगठित नहीं हो पाती कि प्रत्येक व्यक्ति अपनी रूचित और योग्यता के अनुरूप व्यावसायिक चुनाव करने में सफल हो सके।4. व्यक्ति की भावात्मक समस्याएँ - समाज में व्यक्ति का भावात्मक समायोजन समुचित रूप से हो सके इसके लिए निर्देशन सहायक होता है अधिकांश बच्चे पारिवारिक वातावरण में भावात्मक समायोजन की समस्या का अनुभव करते है। भावात्मक समस्याओं का जन्म व्यक्ति के जीवन में अन्य क्षेत्रों में उपस्थित होने वाली कठिनाईयों से होता है। निर्देशन व्यक्ति की उन कठिनाईयों को हल खोजने में उसकी सहायता कर सकता है।5. व्यक्तित्व के उचित विकास की आवश्यकता - व्यक्ति का शरीर और मन स्वभाव और अर्जित व्यवहार इत्यादि सभी कुछ व्यक्ति के सम्पूर्ण निजी अस्तित्व के साथ समाहित है। व्यक्तित्व में अनुवांशिकता से प्राप्त गुणों को प्रकाश लाने एवं समाज के बीच व्यक्ति के प्रभावशाली व्यवहार को विकसित करने में निर्देशन का महत्व है।6. पाठ्यक्रम चयन में7. शैक्षिक उपलब्धि स्तर बनाये रखने में8. अनुशासनहीनता दूर करने में9. व्यवसाय चयन में10. अपव्यय एवं अवरोधन रोकन में11. व्यक्तिगत विभिन्नताओं के अनुसार शिक्षा देने में12. सार्थक अधिगम स्तम्भ पहचान करने में13. व्यावहारिकता14. लचीलापन

For Next topic and next post

like, 👍subscribe👆 & comments💬.

Dr. D R BHATNAGAR

मंगलवार, 25 मई 2021

संस्था प्रमुख की प्रबंधकीय भूमिका Managerial Role of the Head of Institution

संस्था प्रमुख की प्रबंधकीय भूमिका

Managerial Role of the Head of Institution

संस्था प्रमुख प्रबंधकों को तर्कसंगत निर्णय लेने के लिए आवश्यक जानकारी प्रदान करते हैं। अपने स्वयं के अनुभवजन्य अध्ययन और निर्णायक विश्लेषण से। प्रबंधक कई अलग-अलग भूमिकाएँ निभाते हैं और ये भूमिकाएँ तीन व्यापक श्रेणियों में आती हैं -1. पारस्परिक,2. सूचनात्मक और3. निर्णायक।प्रबंधक की नौकरी में निहित तीन पारस्परिक भूमिकाएं हैं1. सबसे पहले, प्रबंधक को अक्सर एक व्यक्ति के रूप में कार्य करने के लिए कहा जाता है। उदाहरण के लिए, वह आगंतुकों को रात्रिभोज पर ले जाने वाला है।2. उन्हें रिबन काटने वाले समारोहों में भाग लेने के लिए भी कहा जाता है।3. उन्हें एक नेता के रूप में कार्य करने के लिए भी कहा जाता है।इस संदर्भ में, उनका कर्तव्य कर्मचारियों को नियुक्त करना, प्रशिक्षित करना और प्रेरित करना है।इस भूमिका में, औपचारिक रूप से या अनौपचारिक रूप से, अधीनस्थों को यह दिखाने के लिए कि चीजों को कैसे करना है? (या विशिष्ट कार्य करना), दबाव में कैसे काम करना है?(अर्थात, तनाव और तनाव के तहत) और कितने घंटे के लिए एक कंपनी के व्यक्ति को समर्पित करना चाहिए? किसी विशेष कार्य को पूरा करना (या किसी विशेष कार्य को करना)।प्रबंधकों की जनसंपर्क भूमिका होती है। जो संगठन के बाहर के लोगों के साथ चलती है। उदाहरण के लिए, प्रबंधक को समाज के प्रतिनिधियों के साथ एक अच्छा काम करने वाला संबंध स्थापित करना और बनाए रखना पड़ता है।1. चित्रात्मक भूमिकाप्रबंधक प्रकृति में एक औपचारिक और प्रतीकात्मक के कर्तव्यों का पालन करते हैं जैसे- कि आधिकारिक आगंतुकों का स्वागत करना, कानूनी दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करना आदि संगठन या रणनीतिक व्यापार इकाई या विभाग के प्रमुख के रूप में।पारस्परिक भूमिकाओं के कर्तव्यों में दिनचर्या, थोड़ा गंभीर संचार और कम महत्वपूर्ण निर्णय शामिल हैं। हालांकि, वे किसी संगठन या विभाग के सुचारू कामकाज के लिए महत्वपूर्ण हैं।2. नेतृत्व की भूमिकासभी प्रबंधकों की एक नेतृत्वकारी भूमिका होती है। प्रबंधक, संगठन, विभाग के प्रभारी के रूप में, दूसरों के काम का समन्वय करता है और अपने अधीनस्थों का नेतृत्व करता है।इस भूमिका में कर्मचारियों को काम पर रखना, प्रशिक्षण देना, प्रेरित करना और अनुशासित करना शामिल है। औपचारिक प्राधिकरण और कार्यात्मक प्राधिकरण व्यायाम करने और चीजों को प्राप्त करने के लिए अधिक से अधिक संभावित शक्ति प्रदान करता है।3. संपर्क भूमिकासंगठन या इकाई के नेता के रूप में, प्रबंधक को प्रेरणा, संचार, उत्साहजनक टीम भावना और इसी तरह के कार्य करने होते हैं। इसके अलावा, उसे अपने सभी अधीनस्थों की गतिविधियों का समन्वय करना होगा, जिसमें संपर्क की गतिविधि शामिल है।इस भूमिका के लिए प्रबंधक को संगठन के बाहर अन्य प्रबंधकों के साथ बातचीत करने के लिए भी एहसान और जानकारी को सुरक्षित करने की आवश्यकता होती है। इस भूमिका में, प्रबंधक औपचारिकता के सभी मामलों में अपने संगठन का प्रतिनिधित्व करता है।एक प्रबंधक की सूचनात्मक भूमिकाएँःप्रबंधक की भूमिका में डपदज्रइमतह ने तीन सूचनात्मक भूमिकाओं की भी पहचान की है। ये स्वाभाविक रूप से नहीं बल्कि पारस्परिक भूमिकाओं से स्वतः प्रवाहित होते हैं। इसका मतलब है कि उपरोक्त तीन पारस्परिक भूमिकाओं को पूरा करते समय प्रबंधक को स्वचालित रूप से एक रणनीतिक बिंदु पर रखा जाता है, जहां से वह जानकारी इकट्ठा कर सकता है और प्रचार कर सकता है जो निर्णय लेने की प्रक्रिया के लिए बहुत महत्वपूर्ण है।1. मॉनिटर की भूमिकाप्रबंधक की व्यावसायिक भूमिका एक मॉनिटर के रूप में कार्य करना है। उसे लगातार और सक्रिय रूप से उन सूचनाओं की तलाश करनी होगी जो मूल्य की हो सकती हैं। यह अधीनस्थों से पूछताछ करके, अवांछित जानकारी के प्रति ग्रहणशील होने के साथ-साथ व्यापार के आंतरिक और बाहरी दोनों वातावरणों के बारे में यथासंभव सूचित किया जा सकता है।प्रबंधक की दूसरी सूचनात्मक भूमिका सूचना के प्रसारकर्ता की है। चूंकि उचित निर्णय लेना सूचना के दो-तरफा प्रवाह (मिमकइंबा और मिमकवितूंतक दोनों) पर आधारित है, इसलिए कार्यस्थल में दूसरों तक प्रासंगिक जानकारी पहुँचाना प्रबंधक का एक महत्वपूर्ण कार्य है।2. प्रसार भूमिकासूचना के इस युग में, किसी भी प्रबंधकीय संचार क्रांति ने अतीत की तुलना में बहुत अधिक महत्वपूर्ण मान लिया है। पिछले कुछ वर्षों में संगठनात्मक लोगों रूप में उभरने के कारण सूचना इनपुट बहुत महत्वपूर्ण है। और मॉनिटर और प्रसारकर्ता की अपनी संयुक्त भूमिकाओं में, प्रबंधक संगठन की संचार श्रृंखला में एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में उभरता है।3. प्रवक्ता की भूमिकासूचनात्मक भूमिका बाहरी संचार से संबंधित है। इस भूमिका में, प्रबंधक एक प्रवक्ता के रूप में कार्य करता है। उसे यूनिट के बाहर या संगठन के बाहर के लोगों से निपटना पड़ता है।वैकल्पिक रूप से, प्रबंधक एक चैंबर ऑफ कॉमर्स, या ट्रेड एसोसिएशन, या यहां तक कि एक उपभोक्ता समूह जैसे संगठन का प्रतिनिधित्व कर सकता है।फिगरहेड और प्रवक्ता के रूप में प्रबंधक की भूमिकाएं समान हैं। लेकिन दोनों के बीच एक बुनियादी अंतर है। एक व्यक्ति के रूप में कार्य करते हुए, प्रबंधक खुद को संगठन के प्रतीक के रूप में प्रस्तुत करता है। लेकिन जब प्रबंधक एक प्रवक्ता के रूप में कार्य करता है, तो वह सूचना का वहन करता है और औपचारिक रूप से दूसरों से संवाद करता है।प्रबंधक की निर्णायक भूमिकाःप्रबंधक की निर्णायक भूमिकाएं प्रबंधक की सूचनात्मक भूमिकाओं का पालन करती हैं। इसका अर्थ यह है कि सूचनात्मक भूमिकाओं के प्रदर्शन के परिणामस्वरूप प्रबंधक जो जानकारी एकत्र करने में सक्षम होता है, वह महत्वपूर्ण निर्णयों पर महत्वपूर्ण असर डालता है जो वह करता है।1. उद्यमी भूमिकासबसे पहले, प्रबंधक उद्यमी की भूमिका को निभाता है, जो स्वेच्छा से परिवर्तन की शुरुआत करता है। उदाहरण के लिए, प्रबंधक शुरू में किसी समस्या को पहचान सकता है या शोषित होने के अवसर की पहचान कर सकता है। दूसरे चरण में, वह स्थिति से निपटने के लिए बदलाव शुरू कर सकता है।2. गड़बड़ी हैंडलर की भूमिकाअपनी दूसरी निर्णय भूमिका में, प्रबंधक एक परेशान हैंडलर के रूप में कार्य करता है। उसे दूसरों द्वारा बनाई गई समस्याओं जैसे कि हड़ताल, इनपुट की कमी, झूठे विज्ञापन या कॉपीराइट के उल्लंघन से निपटना पड़ता है।3. संसाधन आवंटन भूमिकाप्रबंधक को संसाधन आवंटनकर्ता के रूप में भी कार्य करना होता है। धन और समय दो मुख्य संसाधन हैं। इसलिए, यूनिट के सदस्यों और परियोजनाओं के बीच यूनिट के ऑपरेटिंग बजट में फंड को तर्कसंगत रूप से आवंटित करना प्रबंधक का कार्य है।प्रबंधक को विभिन्न कार्यों के प्रदर्शन में और संगठनात्मक लोगों के मार्गदर्शन में अपना समय आवंटित करना होगा। संक्षेप में, संसाधन आवंटनकर्ता की अपनी भूमिका में, प्रबंधक को यह तय करना होगा कि यूनिट में कौन यूनिट के संसाधनों के विभिन्न भागों को दिया जाएगा और प्रबंधक के समय तक कौन पहुंचेगा?4. वार्ताकार की भूमिकाएक वार्ताकार के रूप में उनकी निर्णय लेने वाली भूमिका में, उन्हें संस्था के प्रतिनिधि के रूप में बातचीत में प्रवेश करना होगा। उदाहरण के लिए, प्रबंधक संघ के साथ तीन साल के वेतन अनुबंध, एक सलाहकार के साथ एक समझौते या एक आपूर्तिकर्ता के साथ दीर्घकालिक संबंध पर बातचीत कर सकते हैं।बातचीत भी संगठन के लिए आंतरिक हो सकती है। उदाहरण के लिए, दो अधीनस्थों के बीच मध्यस्थता या विवाद करना या किसी अन्य विभाग से समर्थन के एक निश्चित स्तर पर बातचीत करना प्रबंधक का कर्तव्य है।संगठन में प्रबंधक की भूमिकाय हालाँकि, प्रबंधक की अलग-अलग भूमिकाओं की चर्चा सुविधा के लिए अलग-अलग की जाती है, वे वास्तव में अविभाज्य हैं। प्रबंधक को एक के साथ एक को एकीकृत करके इन भूमिकाओं को निभाना पड़ता है।इस प्रकार, प्रबंधक की प्रमुख भूमिका प्रबंधकीय भूमिका निभाते हुए या अपने कार्यों को करते हुए सभी भूमिकाओं को एकीकृत करती है। वास्तव में, प्रबंधक अन्य भूमिकाओं को अलग करने में कोई भूमिका नहीं निभा सकता है। एक रणनीतिकार के रूप में, प्रबंधक को निर्णय लेने और अपने कार्यों को करने में सभी भूमिकाओं को एकीकृत करना होता है।

ब्लॉग पर टिप्पणी और फ़ॉलो जरूर करे ।

आप कौन सा टॉपिक चाहते हैं?

कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।

हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि आपको NEXT day टॉपिक available करवाया जाए।

FOR M.ED. 2 YEAR SYLLABUS LINK

FOR UGC NET 1 PAPER SYLLABUS LINK

स्कूल नियोजन में प्रधानाचार्य की भूमिका तथा प्रबन्धीय कार्य Duties and Responsibilities/Role of Head-Master

प्रधानाध्यापक विद्यालय का केन्द्र बिंदू होता है। विद्यालय के समस्त कार्यक्रम उसी के द्वारा संचालित होते है- विद्यालय कार्यक्रम का नियोजन कार्य का विभाजन, प्रवृतियों का समायोजन आदि समस्त कार्यो पर उसी की छाप दृष्टिगोचर होती है। वह विद्यालय के प्रत्येक कार्यक्रम में दृष्टिगोचर प्रधानाध्यापक को निम्नकिंत कार्य करता है। अतः एक विद्यालय के लूथर गुलिक प्रधानाध्यापक के सात कार्य बताए है ये संक्षिप्त में अपने POSDCORB (पोस्डकोरब) के रूप में व्यक्त किया है1. योजना निर्माण (Planning)-प्रधानाध्यापक का सबसे पहला कार्य योजना बनाना है। सत्र प्रांरभ होने से पूर्व ही उसे विद्यालय की वार्षिक योजना, मासिक योजना, दैनिक योजना आदि का निर्माण करना पडता है ताकि सत्रारम्भ के प्रथम दिवस से ही विद्यालय नियमित रूप से कार्य प्रारम्भ कर सकें। योजना निर्माण प्रधानाध्यापक सफलता की प्रथम कड़ी है।2. संगठन (organization)-प्रधानाध्यापक का दूसरा कार्य शालीय संगठन है जिसे मुख्यतः तीन भागों में विभक्त किया जा सकता है - (1) मानवीय (2) आर्थिक (3) शैक्षणिक।(1) मानवीय संगठन की दृष्टि से शिक्षक, कार्यालय कर्मचारी, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी आदि की नियुक्तियाँ उच्चधिकारियों से कराना ताकि विद्यार्थियों की शिक्षा में व्यवधान उत्पन्न न हो।(2) आर्थिक संगठन के अंतर्गत शालीय बजट प्राप्त करना, विद्यालय भवन में आवश्यकतानुसार नवीन कक्ष निर्माण एवं साज-सज्जा, शालीय उपवन यदि हो आदि के रखरखाव हेतु सरकार एवं जनसंम्पर्क के माध्यम से धन प्राप्त कर विद्यालय को आदर्श विद्यालय बनाने से है।(3) शैक्षिक संगठन की दृष्टि से विषयाध्यापकों के लिए उनकी योग्यतानुसार समय - विभाग चक्र का निर्माण तथा शाला में छात्रों के प्रवेश कार्य आदि को समय पर पूर्ण कराने से है।3. निरीक्षण (पर्यवेक्षण)(supervision)-सम्पूर्ण विद्यालय की शैक्षिक सहशैक्षिक एवं अन्य गतिविधयों का प्रधानाध्यापक निरीक्षण करता है। दूसरे शब्दों, वह स्वयं विद्यालय का निरीक्षक होता है और स्वयं ही बनाई योजना का निरीक्षण कर उसकी सफलता एवं असफलता का मूल्याकंन करता है।4. निर्देशन(Direction)- प्रधानाध्यापक अपने सहयागी शिक्षकों, छात्रों, नय कार्यरत कर्मचारियों और अभिभावकों को समय समय पर आवश्यक निर्देश कार्य मौखिक एवं लिखित दोनों ही रूपों में होता है। निर्देश शाला को खुशहाली, अध्यापकों का मार्गदर्शन तथा छात्रों की शैक्षिक प्रगति पर आधारित होते है।5. समन्वय(co-ordiation)-आर्थिक, भौतिक और मानवीय संसाधनो के अधिकतम उपयोग के समन्वय का कार्य भी प्रधानाध्यापक को ही करना पडता है। वह प्रतिष्ठित व्यक्तियों को उत्सव एवं पर्वो पर आमंत्रित करता है। शिक्षकों से भी सक्रिय सहयोग प्राप्ति हेतु सम्पर्क बनाए रखता है।6. प्रतिवेदन (Reporting)-प्रधानाध्यापक को विद्यालय संबंधी प्रकरणों का प्रतिवेदन भी तैयार कर उच्चधिकारियों को प्रेषित करना पड़ता है। ये अतिमहत्वपूर्ण होते है और इन पर विद्यालय की भावी प्रगति आधारित होती है।7. बजट बनाना (Budgeting)-वित्तीय एवं आर्थिक संसाधनों एवं उनके उपयोग हेतु बजट पडता है। बजट बनाना और उसे प्राप्त करना विद्यालय की अनिवार्य आवश्यकता है।लूथर गुलिक ने सात कार्याे का वर्णन किया है। फिर भी इन कार्यो के अलावा प्रधानाध्यापक को कुछ अन्य कार्य भी करने पडते है जो अद्योलिखित है-1. अध्यापन कार्य- प्रधानाध्यापक एक योग्य एवं दक्ष अध्यापक होता है तत्पश्चात् प्रशासक। उसका स्वयं का शिक्षण कार्य अध्यापकों के लिए अनुकरणीय होना चाहिए वह एक सफल शिक्षक होने के बाद ही शिक्षकों का नेतृत्त्व कर सकता है और मार्गदर्शन दे सकता है। उसका आने विषय पर पूर्णाधिकार होना चाहिए।2. समय-विभाग चक्र बनाना- शिक्षण कार्य का प्रभावी रूप से चलाने हेतु समय-सारिणी अथवा समय विभाग चक्र बनाना नितान्त आवश्यक है। इसमें विद्यालय का समस्त शैक्षिक एवं सहशैशिक कार्यक्रम प्रतिबिम्बित होता है। विभिन्न प्रकार के समय-विभाग चक्र बनाए जाते है।3. कक्षाव्यवस्था करना - प्रत्येक कक्षा में बैठने के लिए जहाँ तक संभव हो सके प्रत्येंक - प्रत्येक कक्ष की व्यवस्था की जावें।4. कक्षा कक्ष में फर्नीचर आदि की व्यवस्था - प्रत्येक कक्षा - कक्ष में छात्रों के नामांकन के अनुसार फर्नीचर की व्यवस्था, कक्षा में शिक्षक हेतु एक मेज एवं कुर्सी की भी व्यवस्था प्रधानाध्यापक ही करता है।5. सहशैक्षिक क्रियाओं की व्यवस्था - शैक्षिक व्यवस्था के साथ - साथ छात्रों चतुर्मुखी विकास हेतु सहशैक्षिक क्रियाओं की भी व्यवस्था की जानी चाहिए।6. विद्यालय भवन की साज सज्जा एवं सफाई - छात्रों के स्वास्थ्य को दृष्टिगत रखते हुए विद्यालय भवन की पूताई, फर्नीचर आदि पर वार्षिक कराना तथा विद्यालय को सुसज्जित कराना भी प्रधानाध्यापक का प्रमुख कार्य है।7. परीक्षा सचालन एवं परीक्षा परिणाम - विभागीय पंचागनुसार मासिक जाँच, अर्द्धवार्षिक परीक्षा एवं वार्षिक परीक्षा का संचालन करना भी प्रधानाध्यापक का मुख्य कार्य है।8. शिक्षक और छात्रों की समस्याओं का निराकरण करना - एक सफल प्रधानाध्यापक अपनी शाला के शिक्षकों और छात्रों की व्यक्तिगत तथा शालीय समस्याओं का भी निराकरण करता है। एक दक्ष व योग्य प्रधानाध्यापक उनकी समस्याओं को अपनी समस्या मानकर उनका निराकरण एवं समाधान करता है।9. सम्पर्क स्थापित करना - एक प्रधानाध्यापक को अपने उच्चाधिकारियों से भी निकटतम संबंध बनाए रखना पड़ता है, जिससे कि विद्यालय उन्नति में उनका सहयोग प्राप्त किया जा सके।10. पाठ्य - पुस्तकों का चयन - निर्धारित पाठ्यक्रम के अनुसार प्राथमिक से माध्यमिक कक्षाओं के लिए पुस्तकें नियतो निश्चित होती है, परन्तु उच्च माध्यमिक स्तर से लेकर उच्च शिक्षा तक के लिए कई वैकल्पिक पुस्तकें स्वीकृत रहती है।11. प्रशिक्षक कार्य - शिक्षण की नवीन विद्याओं, नवचारों का साथी शिक्षकों का ज्ञान कराना, साथी शिक्षकों के ज्ञानार्जन में सहायक है।12. छात्रों का प्रवेश एवं वर्गीकरण - प्रधानाध्यापक को विभिन्न कक्षाओं में छात्रों को प्रवेश देने का कार्य करना पड़ता है।13. अनुशासन व्यवस्था - विद्यालय में अनुशासन की व्यवस्था करना प्रधानाध्यक का प्रमुख कत्र्तव्य है।14. कार्यालय का कार्य - किसी विद्यालय का कार्यालय ही उसकी धुरी होता है। यहीं पर महत्वपूर्ण अभिलेख सुरक्षित रखे जाते है।15. लिखित कार्य की जाँच - प्रधानाध्यापक स्वयं अपने विषय में लिखित कार्य की जाँच उसी प्रकार करें जैसा कि वह अपने साथी शिक्षकों से चाहता है।16. व्यावसायिक समुन्नयन - विद्यालय में विषय - विशेषज्ञों द्वारा वार्ताओं का आयोजन, विचार - गोष्ठियों - सम्मेलनों का आयोजन, वाद-विवाद, पत्र-वाचन, अध्ययन-वृत्त आदि आयोजित कर शिक्षकों का व्यावसायिक समुन्नयन किया जा सकता है।प्रधानाध्यापक में गुण अंग्रेजी के शब्द HEADMASTER में इस प्रकार निहित है -H – Honest(ईमानदार)E – Earnest(उत्सुक)A – Accountable(जवाबदेह)D – Dignastic (नैदानिक)M – Marager (प्रबन्धक)A – Affective (प्रभावात्मक)S – Sincere (सत्यनिष्ठ)T – Tactful (नीति-निपूण)E – Effecint(योग्य)R – Resaurceful (साधन - निपुण)प्रधानाचार्य के कार्य (Functions of Principle)1. शैक्षिक क्रियाओं सम्बन्धी कार्य- शिक्षण क्रियाओं के रूप में प्रधानाचार्य द्वारा पाठ्यक्रम का चयन करना, शिक्षण विधियों व सहायक सामग्री की व्यवस्था करना, मूल्यांकन करना, निर्देशन देना आदि कार्य किए जाते हैं, ताकि विद्यालय का चहुँमुखी विकास किया जा सके।2. शिक्षकों सम्बन्धी कार्य- विद्यालय के समस्त कार्यक्रमों का सफलता तथा असफलता उसके राक्षका पर निर्भर होती है। शिक्षक ही केवल वह एक साधन है जो स्कूल को गतिशील बनाए रखता है। इसक बिना विद्यालय शन्य बना रहता है। अतः प्रधानाचार्य द्वारा शिक्षकों को मार्ग-दर्शन व परामर्श देना, उन्नति के अवसर प्रदान करना. कार्यभार सन्तुलित करना, सभी सुविधाएँ देना तथा कार्य का मूल्यांकन करना आदि कार्य किए जा सकते है।3. छात्र वर्ग सम्बन्धी कार्य - आज के युग में विद्यालय, प्रशासन का यह प्रमुख कार्य है कि प्रत्येक एसछात्र को ऐसे उत्तरदायी,स्वःअनुशासित, उत्साही तथा एक सशक्त कार्यकर्ता के रूप में तैयार करे जो अपने परिवार, समाज राजनीति प्रणा जीवन के हर क्षेत्र में प्रभावी रूप से कार्य कर सके। इस प्रकार प्रधानाचार्य छात्रा को उचित निर्देशन एवं परामर्श देना उनकी संख्या निश्चित करके कक्षा तथा विषय आदि में दर्ज करना, प्रगति सम्बन्धी रिकार्ड तैयार करना, परीक्षा व उपयुक्त मूल्याकन का व्यवस्था, समचित अनुशासन की व्यवस्था करना छात्र वर्गीकरण के लिए नीतियाँ बनाना, पिछड़े छात्रों के लिए अलग सेशिक्षा की व्यवस्था करना एवं वित्तीय सहायता देना आदि कार्य किए जाते हैं।4. विद्यालय प्रबन्धन सम्बन्धी कार्य - हेनरी स्विलिन महोदय के अनुसार ‘‘विद्यालय प्रबन्धन का मजतवपूर्ण कार्य शिक्षकों, छात्रों तथा अन्य कार्यकर्ताओं के बीच सहयोग स्थापित करना है‘‘ अतः विद्यालय प्रबन्धन का मार्गदर्शन उत्तम शिक्षक छात्र सहयोग पर ही आधारित होता है। इन्हे ही प्रशासन का उत्तम साधन माना गया है। इस प्रकार प्रधानाचार्य द्वारा विद्यालय प्रबन्धकों को उचित निर्देश प्रदान करना, प्रबन्ध सम्बन्धी नीतियों को निश्चित करना, शिक्षक संघ का गठन करना, विकास समितियों का गठन करना, उपलब्धि की जाने हेतु एक संयोजक की नियुक्ति करना आदि कार्यो में किया जाता है।5. वित्त सम्बन्धी कार्य - मारेफेट(Morphet) के अनुसार, ‘‘शिक्षा के क्षेत्र में केवल लेखा-जोग रखना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि उस धन से अधिकतम शैक्षिक उपलब्धियाँ प्राप्त करनी है।‘‘ यह केवल उचित प्रशासन द्वारा ही सम्भव है। इस प्रकार प्रधानाचार्य द्वारा विद्यालय वित्तीय योजना का निर्माण करना आय-व्यय का बजट बनाना, लेखा-जोखा का विवरण रखना सभी कर्मचारियों के वेतन की व्यवस्था करना, आय-व्यय का मूल्यांकन करना, प्रबन्धन समिति के सभी मदों का विवरण रखना, वित्तीय विभाग व शिक्षा विभाग से सम्बन्ध रखना तथा वित्त के अनुसार कार्यों की व्यवस्था करना आदि विशेष कार्य किए जाते हैं।6. विद्यालय कार्यालय सम्बन्धी कार्य- कार्यालय द्वारा विद्यालयों की समस्त गतिविधियों को विकसित किया जाता है। इसका सम्बन्ध सभी क्षेत्रों के कार्यकर्ताओं से रहता है। अतः उत्तम कार्यालय ही उत्तम विद्यालय का निर्माण करता है। इसी के द्वारा विद्यालय की प्रगति को आँका जाता है। इस प्रकार प्रधानाचार्य द्वारा कार्यालय का निरन्तर आडिट (।नकपज) कराना, सभी वित्तीय रिकार्डों की जाँच करना, वार्षिक व अर्धवार्षिक सहायता प्रतिवेदनों का निरीक्षण कराना, वित्त सम्बन्धी उचित परामर्श प्रदान करना, आय-व्यय सम्बन्धी रूपरेखा तैयार करके देना आदि कार्य किए जाने चाहिए। वार्षिक बजट भी प्राचार्य ही तैयार करता हैप्रधानाचार्य के प्रबन्धकीय कार्य (Functions of Principal in Management)। . नियोजन कार्य (Planning as Functions)विद्यालय के खुलने से पूर्व -इस स्तर पर प्राचार्य को निम्नलिखित कार्यों का नियोजन करना होता हैग्रीष्मकालीन अवकाश के पश्चात् विद्यालय खुलने की तिथि की घोषणा की जाती है। विद्यालय में प्रवेश की अन्तिम तिथि, एक आवेदन-पत्र प्राप्त किए जा सकेंगे। कुछ कक्षाओं के लिए प्रवेश परीक्षा का भी आयोजन किया जाएगा। परीक्षा की तिथियाँ तथा परीक्षा की व्यवस्था भी की जाएगी। विद्यालय के नोटिस बोर्ड पर सभी सूचनाओं को अंकित किया जाता है। यदि सम्भव हो सके तो समाचार-पत्र में भी विज्ञापन दे दिया जाता है।प्रवेश के नियमों तथा प्रक्रिया को तैयार किया जाता है। इसके लिए एक प्रवेश समिति का गठन किया जाता है, जिसका उत्तरदायित्व प्रवेश प्रक्रिया का सम्पादन करना तथा पूरा करना होता है। कक्षा में छात्रों की संख्या भी सुनिश्चित की जाती है। प्रवेश सम्बन्धी समस्याओं का प्रवेश समिति ही समाधान करती है।प्रधानाचार्य के प्रबन्धकीय कार्य (Functions of Principal in Management)नियोजन कार्य (Planning as Functions)

- प्राचार्य के विद्यालय के फर्नीचर तथा साज-सज्जा की भी व्यवस्था करनी होती है।संसाधन, उपकरण तथा पुस्तकों का भी पुस्तकालय में आयोजन करना होता है। टूटे हुये फर्नीचर को ठीक करना होता। प्रधानाचार्य इन कार्यों का उत्तरदायित्व वरिष्ठ अध्यापकों को भी सौप देता है और अधिकार भी देता है।

- विद्यालय में आवश्यक सामग्री उपस्थित रजिस्टर, डायरी, चाक, डस्टर, श्यामपट्ट आदि की व्यवस्था करता है।

- प्राचार्य विद्यालय शिक्षा सत्र का कलेण्डर भी तैयार करता है जिसमें पूरेसत्र क्रिया, अन्य मों तथा अवकाश की तिथियों का विवरण दिया जाता है।

- आवश्यकतानुसार शिक्षकों तथा अन्य कर्मचारियों की नियुक्तियाँ भी करता है। कार्यालय साबन्धी रजिस्टारों की व्यवस्था की जाती है।

- प्रधानाचार्य विद्यालय भवन की पुताई तथा टूट-फूट को ठीक कराता है। फर्नीचर की पॉलिश भी कराता है।। जिससे नए सत्र में विद्यालय भवन नया-सा दिखाई दे। विद्यालय का भौतिक छात्रों के लिए आकर्षक लगना चाहिए।

ब्लॉग पर टिप्पणी और फ़ॉलो जरूर करे ।

आप कौन सा टॉपिक चाहते हैं?

कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।

हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि आपको NEXT day टॉपिक available करवाया जाए।

FOR M.ED. 2 YEAR SYLLABUS LINK

FOR UGC NET 1 PAPER SYLLABUS LINK

सदस्यता लें

संदेश (Atom)

सम्मेलन / कॉन्फ़्रेंस (Conference)

सम्मेलन / कॉन्फ़्रेंस ( Conference) 1. परिभाषा ( Definition): कॉन्फ़्रेंस एक औपचारिक और संगठित सभा होती है , जिसमें किसी विशेष वि...

-

ज्ञान के निर्माण में ज्ञाता तथा ज्ञात की भूमिका Role of knower & known in construction of knowledge ज्ञान के निर्माण की प्रक्रिया ...

-

M.Ed. 2nd Year Syllabus Paper-I Advanced Research Methodology and Statistics पेपर- I उन्नत शोध पद्धति और सांख्यिकी UNIT – I METHODS OF...