उद्दीपन भिन्नता या उद्दीपन परिवर्तन कौशल

(STIMULUS VARIATION SKILL)शिक्षण प्रक्रिया में शिक्षक अपने शिक्षण को प्रभावशाली बनाने के लिये वह अनेक क्रियाएँ करता है जिससे की छात्रों का ध्यान शिक्षण की और केन्द्रिक रख सकें। स्वभाविक क्रिया है कि ध्यान केन्द्रित रहेगा तो कुछ न कुछ अधिगम भी होगा।

उद्दीपन का अर्थ

उद्दीपन का अर्थ व्यक्ति के वातावरण में परिवर्तन से है। इस परिवर्तन के फलस्वरूप व्यक्ति अनुक्रिया या व्यवहार करने लगता है। उद्दीपन को व्यवहार परिवर्तन में सहायक माना जाता है तथा व्यवहार परिवर्तन का अधिगम माना गया है। जैसे बच्चे को अचानक पिन चुब जाती है तो अनुभव करेगा व पुनः पिन के हाथ नहीं लगायेगा।

उद्दीपन की परिभाषा

टेबर, ग्लेसर और शेफर के अनुसार, “काई परिस्थिति घटना अथवा वातावरण में परिवर्तन से यदि विद्यार्थियों के व्यवहार में परिवर्तन होता है तो उसे उद्दीपन कहते हैं।“

उद्दीपन परिवर्तन कौशल का अर्थ

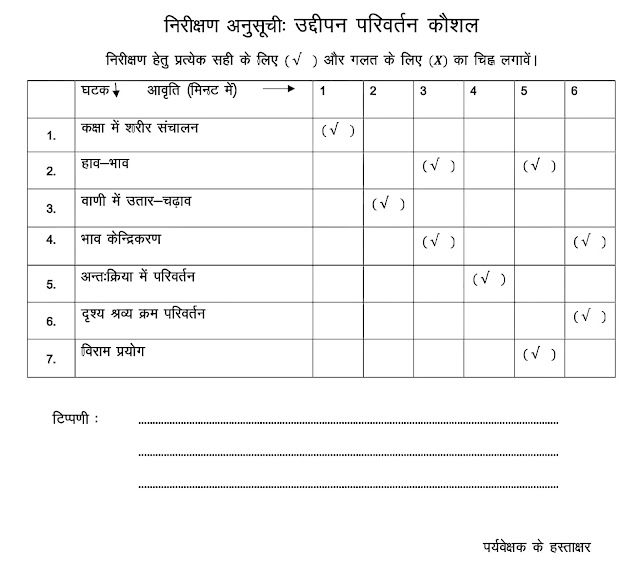

शिक्षण की सफलता हेतु अध्यापक कक्षा में विद्यार्थियों का ध्यान पाठ्यवस्तु पर केन्द्रित करने हेतु कोई प्रकार के उद्दीपन प्रस्तुत करके विद्यार्थियों को अभिप्रेरित करता है। शरीर संचालन, हावभाव या भाव मुद्रा, आवाज में उतार-चढ़ाव, भाव केन्द्रीकरण, शिक्षक विद्यार्थी में अन्तःक्रिया का स्वरूप परिवर्तन, विराम प्रयोग तथा दृश्य-श्रव्य के क्रम में परिवर्तन करके शिक्षक विद्यार्थियों को अपनी और आकर्षित कर सकता है । उद्दीपनों को कुशलतापूर्वक परिवर्तन करने के कौशल को ही "उद्दीपन परिवर्तन कौशल" कहते है।

उद्दीपन परिवर्तन कौशल के तत्व (घटक)

1.शरीर संचालन- कक्षा में शिक्षक की आवश्यकता से अधिक शारीरिक क्रियाएँ अवांछनीय होती है और शारीरिक क्रिया रहित शिक्षण भी कक्षा में एक अरूचिकर पत्थर की मूर्ति के समान होता है। अतः अध्यापक को आवश्यकतानुसार अपनी स्थिती बदलते रहना चाहिये।

2.हाव-भाव या भान मुद्रा- हाव-भाव या भाव-मुद्रा उसके अन्तर्गत मुख मुद्रा(हंसना, मुस्कुराना, भौहे चढ़ाना, संवेग, क्रोध, स्वीकृति,स्नेह आदि) सिर हिलाना, हाथ से संकेत करना (रूकने का संकेत, चुप रहने का संकेत ) आदि शामिल हैं।

3.आवाज में उतार-चढा़व लाना- एक ही सुर में निरन्तर बोलने से विद्यार्थी ऊब जाते हैं और उनका ध्यान पाठ से हट जाता है। शिक्षक हो चाहिये कि वह अपनी आवाज में उतार-चढ़ाव लाता रहे। महत्त्वपूर्ण वाले शब्दों को ऊंची आवाज में बोलने चाहिये व सामान्य को धीमी आवाज में बोलना चाहिये।

4.भाव-केन्द्रिकरण- इस भाव केन्द्रिकरण की प्रक्रिया में शाब्दिक केन्द्रिकरण मुद्रात्मक, केन्द्रिकरण तथा मुद्रात्मक-शाब्दिक केन्द्रिकरण शामिल है। शाब्दिक केन्द्रिकरण में शब्दों का प्रयोग करके तथा उन्हें बार-बार दोहराकर ध्यान का केन्द्रिकरण किया जाता है। मुद्राकरण केन्द्रीकरण में केवल भाव मुद्राओं के सहारे ही अर्थात मुद्रात्मक शाब्दिक केन्द्रिकरण में शब्दों के साथ संकेतों का भी प्रयोग किया जाता है।

5.अन्तःक्रिया में परिवर्तन- कक्षा में शिक्षक और के बीच अन्तःक्रिया के बिना कक्षा का वातावरण नीरस और उबाऊ बनकर रह जायेगा। परन्तु कक्षा में इन अन्तःक्रियाओं का प्रारूप निरन्तर बदलते रहना चाहिये। जैसे- छात्र-अध्यापक के मध्य, अध्यापक और सम्पूर्ण कक्षा के मध्य और छात्र-छात्रों के मध्य।

6.दृश्य-श्रव्य क्रम परिवर्तन- शिक्षण के समय कक्षा में प्रयोग की जाने वाली सहायक सामग्री के क्रम में निरान्तर परिवर्तन रहने से विद्यार्थियों का ध्यान (शिक्षक) शिक्षण की ओर केन्द्रित रहता है। अतः इनके क्रम में परिवर्तन करते रहना चाहिये।

7.विराम प्रयोग- कक्षा में अपनी व्याख्या-प्रक्रिया में आवश्यकतानुसार विराम का भी प्रयोंग करना चाहिये। जिससें छात्रों के व्यवहार में परिवर्तन हो सके ।

ब्लॉग को like और subscribe जरूर करे ।

comment box मैं अपने शहर या गांव का नाम अवश्य लिखे।

Dr. D R BHATNAGAR

कोई टिप्पणी नहीं:

एक टिप्पणी भेजें